走进千年治水史诗,感悟新时代水利精神

发布时间:2025年07月09日17:39 来源:河南教师教育

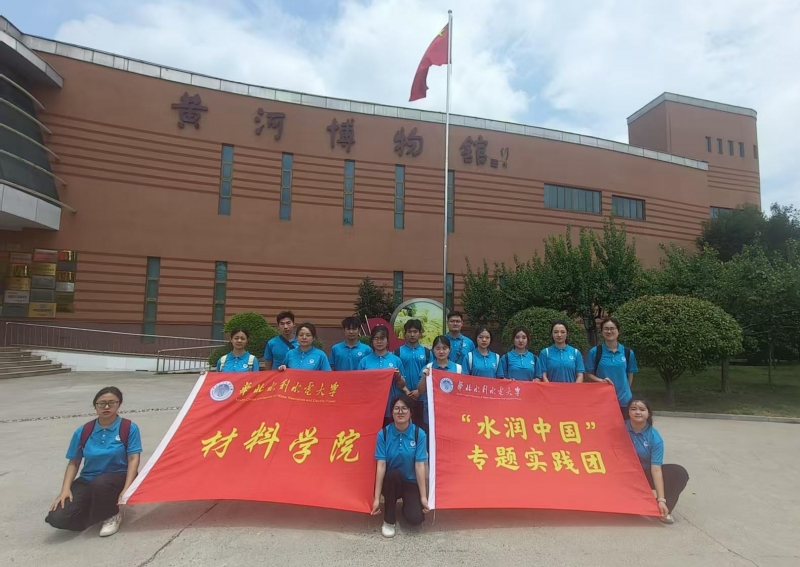

为深入贯彻落实习近平总书记关于“保护传承弘扬黄河文化”和“科技自立自强”的重要指示精神,7月2日—3日,华北水利水电大学材料学院“华小材”水利遗址实践队开展“水润中国”主题实践活动。通过走访黄河博物馆、南水北调博物院及郑州商都遗址博物院,青年学子们立足材料学科的专业视角,探寻新时代水利精神与科技创新的深度融合。

溯文明之源:在黄河博物馆触摸母亲河脉动

7月2日上午,实践队怀揣着对母亲河的敬畏与对专业实践的求知欲,走进被誉为“黄河巨龙的缩影”的黄河博物馆。此行不仅是一次历史的回溯,更是一次材料学子专业视角与厚重水利精神的深刻碰撞。

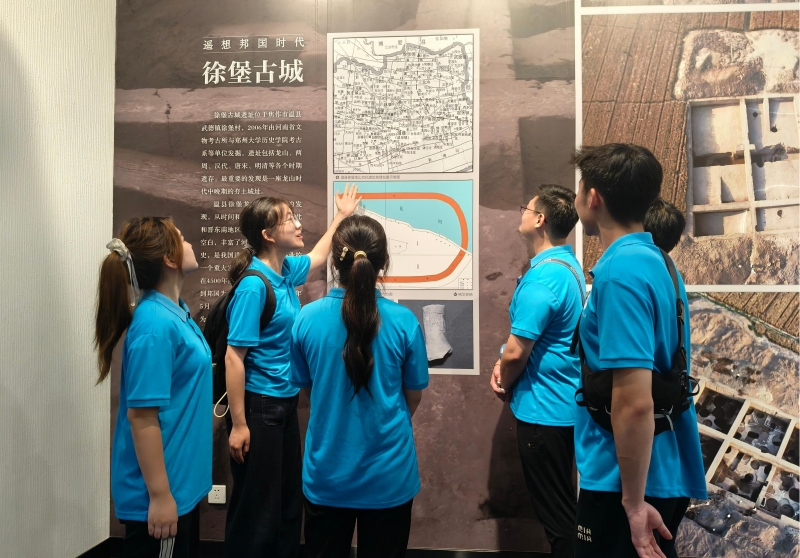

在“流域地理”“民族摇篮”“千秋治河”等主题展厅,丰富的历史文物、珍贵的文献档案、逼真的数字化沙盘,为学生展开了一部从大禹治水到现代小浪底工程的波澜壮阔的治黄史诗。

就读于资源循环科学与工程专业的学生郑凯琦在新型堤防材料展柜前感慨:“课堂上学习的抗压强度、弹性模量、耐久性这些抽象的力学性能指标,此刻变得无比具体和厚重。原来它们不仅仅是一个个数据,更是抵御洪水猛兽、守护亿万人生命财产安全的‘科技铠甲’! 这让我第一次如此真切地触摸到专业的价值所在。”

观世纪工程:南水北调馆见证科技伟力

2日下午,实践队奔赴南水北调博物馆,沉浸式感受现代“国之重器”的科技伟力。在巨型工程剖面模型前,学生们看到了世界规模最大的穿越江河输水隧洞。通过它,学生们了解到如何在极端地质条件下承受巨大扭矩和磨损,确保隧道精准掘进;渠道衬砌中关键的高分子防渗复合材料——其优异的抗渗性、耐久性和环境适应性如何有效保障千里调水“滴水不漏”……

就读于材料成型及控制工程专业的学生马少茹在笔记中激动地写道:“南水北调工程中,新材料对高压隧洞的可靠支撑,正是我们专业价值最硬核、最生动的诠释!它让我深刻理解,材料微观结构的精密控制、成型工艺的极致优化,最终都是为了承载起关乎国计民生的千钧重担。”此次参观,不仅是对现代水利工程奇迹的赞叹,更是对新时代“水利精神”中科技创新核心内涵的深刻体悟。

寻城市之根:商都遗址解码水利文明密码

7月3日,实践队溯源而上,探访郑州商都遗址博物院。“都城水系遗迹”展区,精巧的陶制排水管道网络,无声诉说着早商时期令人惊叹的水利规划与建设水平,展现了先民们因地制宜、巧用材质的治水智慧。而面对那些穿越时空的青铜器具,以及古人铸铜的七个步骤,一场聚焦“古代配方”与“现代性能”的讨论热烈展开。师生们结合金属材料学知识,围绕青铜合金配比与耐蚀性能展开讨论。

“这简直是3600年前的‘材料科学实验报告’!”学生刘亦福感慨道。带队老师史然适时引导大家思考:古代工匠对材料性能的朴素认知与极致追求,正是现代材料科学精神的遥远回响。从商都的青铜工具到现代的超级合金,材料的革新是突破工程极限、实现科学理想的永恒驱动力。

站在“两个一百年”的历史交汇点,新时代水利精神正以“科技之芯”激活传统文化基因,用“材料之智”重塑江河生态肌理。这场行走的思政课深刻昭示:当代青年既要做文明根脉的守护者,更要成为以硬核科技赋能新质生产力的破壁人,让千年治水智慧在实现高水平科技自立自强的征程中续写新的时代华章。